近隣住区論

千里ニュータウンは、アメリカの社会・教育運動家、地域計画研究者であるクラレンス・A・ペリー(1975)の近隣住区論を参考にして、吹田市域に8住区、豊中市域に4住区、合わせて12住区が建設されました。

住区は町の基本的な単位で、クラレンス・A・ペリーの近隣住区論に従い、1住区が1小学校区となるように計画され、各住区の中央部には近隣センターが配置されました。

クラレンス・A・ペリーがあげている近隣住区の6つの原則の中で、近隣センターに関わるものは以下の2つの原則となります。

「④公共施設用地――住区の範囲に応じたサービス領域をもつ学校その他の公共施設用地は、住区の中央部か公共広場のまわりに、適切にまとめられていなければならない。」

「⑤地域の店舗――サービスする人口に応じた商店街地区を、1か所またはそれ以上つくり、住区の周辺、できれば交通の接点か隣りの近隣住区の同じような場所の近くに配置すべきである。」

「その他の公共施設」の例としてあげられているのが教会。これに対して、大阪府企業局によって開発された千里ニュータウンでは、政教分離の考えから宗教施設は計画されず、近隣センターが中央部に配置されました*1)近隣センターには「生鮮食料品を主体とするマーケット、日常雑貨等の小売店舗、飲食喫茶、あるいは美容、理容店、銀行、公衆浴場などのサービス店舗」(大阪府, 1970)が配置されました。

千里ニュータウンでは、近隣センターが住区の中心と位置づけられ、それぞれの住区に1つずつ近隣センターが設置されました。しかし、初期の計画では、そうでありませんでした。

初期の計画では、1つの住区に2つの近隣センターが計画されていました。その名残は、高野台にある2つ目の近隣センターであるサブ近隣センター、及び、いくつかの住区に見られるサブ近隣センターの建設予定地に見ることができます。

分区

千里ニュータウンの当初の計画では、住区が2つの「分区」(ぶんく)から構成されており、「分区」が「日常生活の中心」、「千里ニュータウンの構成単位」として位置づけられていました。大阪府(1970)が刊行した『千里ニュータウンの建設』には、このことが次のように明確に記されています。

「全地区は幹線道路によって分けられた12の住区からなっている。住区は住民の日常生活圏であり、戸数2,000~2,500戸の規模をもつ。住区は二つの分区からなり、住区がいくつか集まって地区を形成する。地区の中心には駅を中心とした地区センターを配置し、専門店、デパート、市役所出張所、銀行などの都市的な施設を配置する。

このように住民の生活圏の各段階に応じて、各種の施設を配置する方式は住民の生活、通学、ショッピング等の利便と安全を考慮したものである。とくに住区の中に二つの分区を設け、これを日常生活の中心とする考え方は、小学校を高学年校と低学年校とに分ける教育施設の配置計画からうみ出されたもので、マスタープランにおいては、分区が千里ニュータウンの構成単位であったということができる。なお、小学校の分校システムが、事業の実施に当たって実現しなかったので、分区のもつ意味が薄れることとなり、住区がニュータウンの構成単位となった。」(大阪府, 1970)

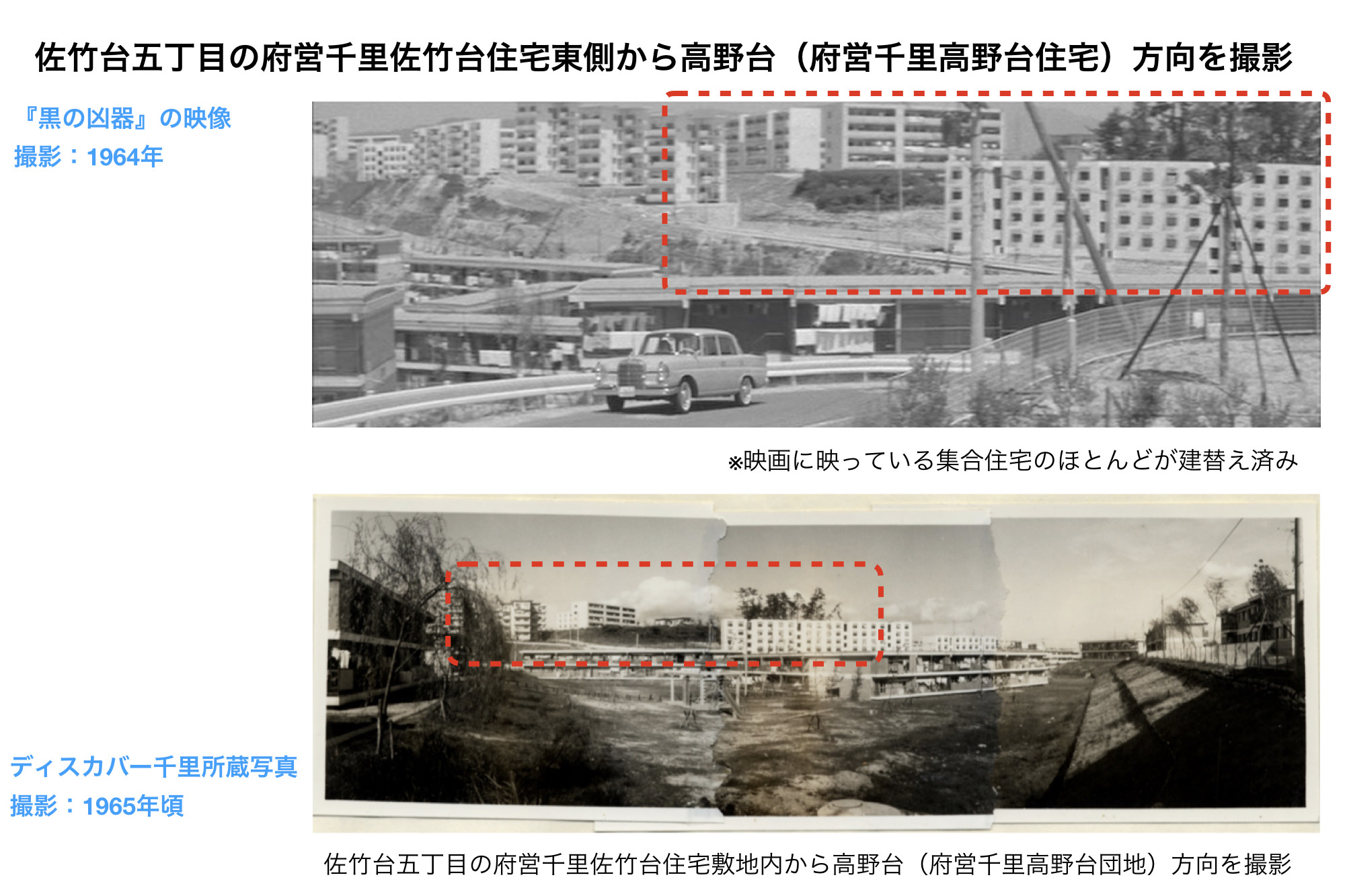

「分区」は「小学校を高学年校と低学年校とに分ける教育施設の配置計画からうみ出されたもの」。ここで触れられている教育施設の配置計画とは、「分区」に幼稚園と小学校の低学年(1・2年生)を組み合わせた「幼低校」を設置し、2つの「分区」からなる住区に小学校3~6年生を受け入れる「本校」を作る分校方式という斬新的な構想。実際、この構想に基づいて佐竹台(C住区)では分校方式が採用され、分校方式導入に備えて小学校の「幼低校」の校舎が建設されました。しかし、当時の教育制度に矛盾するという理由で、最終的に分校方式は実現することはなく、「分区のもつ意味が薄れることとなり、住区がニュータウンの構成単位となった」という経緯があります。なお、「幼低校」として建設された佐竹台の建物は、現在、吹田市立認定こども園佐竹台幼稚園として使われています*2)。

サブ近隣センター

千里ニュータウンの当初の計画では、「分区」が「日常生活の中心」、「千里ニュータウンの構成単位」として位置づけられていました。これに基づいて、当初の計画では、「分区」ごとに近隣センターが、つまり、1住区に2つの近隣センターが計画されていました。注目すべきは、2つの近隣センターは同等のものという位置づけだったことです。

しかし、実際には、2つの近隣センターのうち、1つがメイン、もう1つがサブとして位置づけられることになり、初期に開発された佐竹台、高野台には、2つ目の近隣センターとしてサブ近隣センターが建設されました。

「高野台サブセンターは、佐竹台サブセンターとともに〔昭和〕38年度に建設される予定であったものが、佐竹台、高野台両近隣センターに与える影響、とくに高野台近隣センターとの競合に対する懸念と、それら既存店舗経営者の反対で延期されていた」、「〔昭和〕40年暮れには南地区センターに専門店街が、高野台にはサブセンターがそれぞれ開設した」、「〔昭和41年〕6月に佐竹台サブ近隣センターが、9月に佐竹台近隣センターの増築が完成した」(大阪府, 1970)という記載からは、佐竹台サブ近隣センター、高野台サブ近隣センターは1963年度に建設される計画だったが、実際には、高野台サブ近隣センターは1965年に、佐竹台サブ近隣センターは1966年に開設されたことがわかります。

当初、1住区に2つの近隣センターという計画が、メインとサブの近隣センターに変更された経緯について、大阪府(1970)の『千里ニュータウンの建設』では次のように説明されています。

「しかし、そのいずれもが私案にとどまり、結局、商業施設については全地区完成後人口15万人を対象としたマスタープランの完成がみられなかった。

商業施設はマスタープランのないままに近隣センターから建設され、施設の内容についてはその設計の時々において決定された。その際、近隣センターを住区の施設という一面からのみとらえ、商業施設の全地区内に占める位置、性格という面からの検討が充分でなかった。さらに、1住区2近隣センターという住区計画の基本に立ちながらも、実際には一つの近隣センター(メーンセンター)中心の考え方に立ち、もう一方の近隣センター(サブセンター)、あるいは他住区の近隣センターとの関係については、相互間の距離というフィジカルな面の検討にとどまった。

それ以後は、既設近隣センターを踏襲して店舗面積の拡大、バックヤード(サービスヤード)の確保、客用パーキングの設置などの修正を加えることによって計画、建設されてきた。この近隣センターの計画から建設に至る過程の中に近隣センター相互間の競合を生じさせた原因の一つが認められる。」(大阪府, 1970)

佐竹台サブ近隣センターは既に閉鎖され、跡地は現在、戸建住宅地となっています。高野台サブ近隣センターの建物は、スーパーと店舗が1階にあり、2~4階が要員住宅(近隣センター店舗の従業員のための府営住宅)になっていました。2007年に再開発で建替えられた建物は、1階が「ショッププラザ高野台」として店舗やデイサービスなどが入居し、2階より上の階は分譲マンションとなっており、サブ近隣センターの機能は現在も存続しています。

(佐竹台サブ近隣センターの跡地に開発された戸建住宅)

(高野台サブ近隣センターを再開発した分譲マンション)

さらに、古江台、津雲台、藤白台、青山台という前半に建設された吹田市域の住区、及び、新千里北町、新千里南町という豊中市域の住区には、サブ近隣センターの建設予定地が確保されていました。しかし、これらの住区では、実際にサブ近隣センターが建設されることはありませんでした。

千里ニュータウンの12住区のうち、実際にサブ近隣センターが建設されたのが2住区、サブ近隣センターの建設予定地が確保されたのが6住区、つまり、12住区のうちの8住区でサブ近隣センターが計画されたということができます。

(表)千里ニュータウンのサブ近隣センター*3)

| 住区 | 近隣センター開業時期 | サブ近隣センター | サブ近隣センターの位置 | サブ近隣センター(建設用地)の現状 |

|---|---|---|---|---|

| 佐竹台 | 1962年9月 | 1966年開業(その後、閉鎖) | 佐竹台4丁目(吹田市立認定こども園佐竹台幼稚園南側) | 戸建住宅地 |

| 高野台 | 1963年6月 | 1965年開業 | 高野台4丁目(玉川学園幼稚園南東側) | エスリード高野台(2007年3月竣工)内のショッププラザ高野台 |

| 古江台 | 1964年5月 | 建設用地が確保 | 古江台5丁目(カトリックさゆり幼稚園西側) | 大阪府住宅供給公社千里古江台住宅 |

| 津雲台 | 1964年8月 | 建設用地が確保 | 津雲台4丁目(津雲台小学校の敷地の一部) | 介護老人保健施設つくも |

| 藤白台 | 1965年4月 | 建設用地が確保 | 藤白台4丁目(三色彩道沿い) | 藤白台保育園、藤白台グラウンド |

| 青山台 | 1965年5月 | 建設用地が確保 | 青山台3丁目(府営千里青山台住宅北側) | 青山台運動公園 |

| 新千里北町 | 1966年4月 | 建設用地が確保 | 新千里北町1丁目(千里北町公園南東側) | 北丘聖愛園 |

| 新千里東町 | 1966年5月 | 計画なし | —— | —— |

| 桃山台 | 1967年5月 | 計画なし | —— | —— |

| 竹見台 | 1968年1月 | 計画なし | —— | —— |

| 新千里西町 | 1968年3月 | 計画なし | —— | —— |

| 新千里南町 | 1969年7月 | 建設用地が確保 | 新千里南町3丁目(つばき公園南西側) | 新千里南町桃山会館 |

近隣センターの計画が変更した理由

千里ニュータウンでは、当初の計画では1住区に2つの近隣センターが計画されていたものの、実際には、前半に開発された住区を中心にメインの近隣センターとサブ近隣センターが計画され、後半に開発された住区では1住区に1つの近隣センターが建設されるという変化をしています*4)。

大阪府(1970)の『千里ニュータウンの建設』には、近隣センターの計画が変更した理由には「基本計画作成時以降の社会的、経済的な変化」と「基本計画上の問題点」の両面があるとし、具体的に次のような点があげられています。

「ではここで、なぜ基本計画の変更を余儀なくされたかを考える必要があろう。その原因としては、基本計画作成時以降の社会的、経済的な変化によるものと、基本計画上の問題点との両面が考えられる。

まず、前者としては、流通革命によるスーパーマーケットに代表される大量販売店、あるいは生活協同組合等の出現、さらに購買慣習の変化をあげることができる。このうち、購買慣習の変化について具体的にあげると次のごとくである。

①冷蔵庫による食料品買いだめが普及した。

②生活経済が安定し主婦の余暇が増大して買物距離が延長した。

③自家用車保有率が高まり商圏距離が延伸した。

④夫婦共働きが増加し、職場、都心での購買傾向が増大のた【ママ】。

次に、後者としては、上記の変化に対する不十分な見通しのほかに次のようなことがあげられる。

①商業地区配置上でのフィジカルプランニングと対象住宅戸数の相関性に対する検討不足。

②住宅の種類による購買慣習の違いに対する検討不足。

③商圏競合のおそれのある業種計画上の検討不足。

④店舗経営採算面の試算の検討不足。

⑤建設プログラムの上で既存店舗の既得権に対し必ずしも充分な配慮をなし得なかった。」(大阪府, 1970)

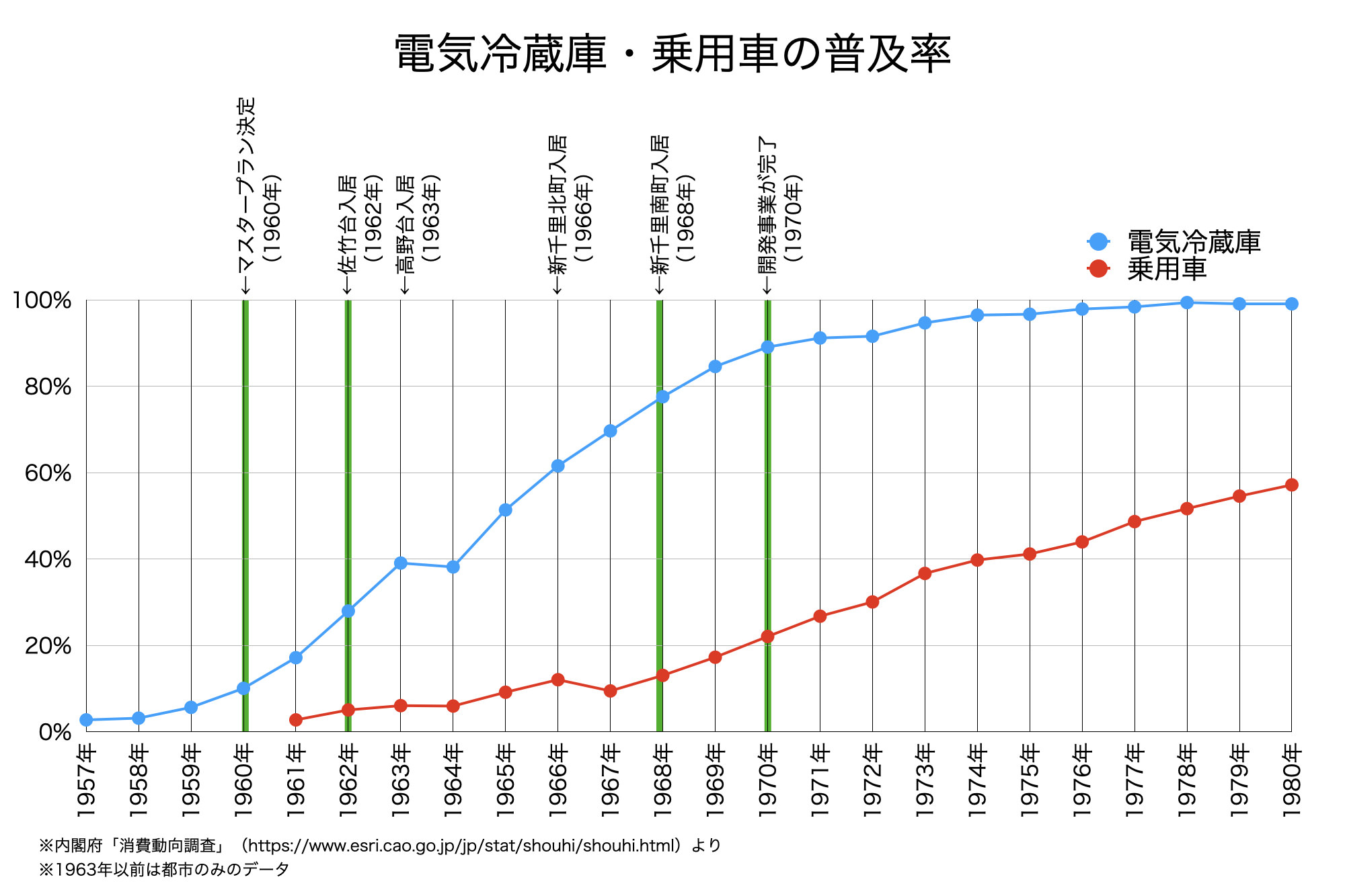

ここにあげられている理由のうち、冷蔵庫、自家用車の普及率を見ると次のようになっています

千里ニュータウンは、1962年に佐竹台から入居が始まり、1968年に最後の新千里南町の入居が始まりました。この間、わずか6年。けれども、内閣府の「消費者動向調査」によると、この6年間で、電気冷蔵庫の普及率が28%から77.6%、自家用車の普及率が5.1%から13.1%と上昇。特に、電気冷蔵庫が急速に普及しています。

このことからも、千里ニュータウンは日本が急速に変化していた時期に計画、建設されたことがわかります。サブ近隣センター、そして、サブ近隣センターの建設予定地には、当時の急速な社会の変化の名残と言えるかもしれません。

■注

- 1)店舗の配置は、千里ニュータウンと、クラレンス・A・ペリーの近隣住区論との大きな違いである。ただし、千里ニュータウンの後半に開発された竹見台、桃山台の近隣センターは、幹線道路を挟んで向き合うように配置されており、クラレンス・A・ペリーの近隣住区論に近いかたちになっている。

- 2)「分校方式」については、ディスカバー千里の「理想的な人工都市:計画と開発」のページを参照。

- 3)津雲台サブ近隣センターの建設予定地には、現在、「介護老人保健施設つくも」がある。「介護老人保健施設つくも」のウェブサイトには、「2000年2月に大阪府吹田市にある津雲台小学校の校庭跡地に開設しました」と書かれていることから、津雲台のサブ近隣センターの建設予定地が、津雲台小学校の敷地の一部として使用され、2002年に「介護老人保健施設つくも」の建設予定地として売却されたと思われる。

- 4)後半建設住区の新千里南町も1住区1近隣センターに修正された。しかし、新千里南町は南北の長さが約1.8kmと細長い住区で、住区を東西に横断する天竺川に向かって低くなる地形のため、住区中央部(天竺川北側)の近隣センターのみでは天竺川南側エリア(南町3丁目)の住民にとっては店舗までの距離があり、坂道の上り下りもあって買い物の不便を被ることになる。後半住区の基本計画に関わられた方の話によると、この課題を解決するために、北大阪急行桃山台駅上の公団千里桃山団地(現在のUR千里桃山団地)の1階と地下1階を店舗階とした「下駄ばき住棟」の導入が検討され、実現したとのことである。この住棟は、団地の建替えが始まるまで、千里ニュータウンで唯一の「下駄ばき住棟」であった。

■参考文献

- クラレンス・A・ペリー(倉田和四生訳)(1975)『近隣住区論:新しいコミュニティ計画のために』鹿島出版会

- 大阪府編(1970)『千里ニュータウンの建設』大阪府